Liceo Orazio, 12 marzo 2025.

Incontro della Dott.ssa Marilucia Sciacco.

Due sono state le molle che mi hanno spinta a dedicarmi a questa ricerca: il mio interesse per l’etimologia (mi incuriosiscono i meccanismi per i quali un vocabolo esiste in una determinata forma, in un determinato luogo e in un determinato tempo) e l’attaccamento al mio dialetto (sono grata ai miei genitori che mi hanno abituata a parlare in siciliano, in famiglia).

Da queste due passioni è nato il volumetto, nel quale tratto appunto l’etimologia di alcuni termini siciliani.

La parola greca ἔτυμον, “intimo, reale significato di un vocabolo”, è il neutro sostantivato dell’aggettivo ’έτυμος -ον, “vero”, “certo”.

Pensatori di tutti i tempi si sono interrogati sull’origine delle parole; in particolare si sono posti la questione della “verità” delle parole, chiedendosi se l’elemento formale di un vocabolo ne rispecchi il significato.

Già Platone, filosofo ateniese vissuto tra il V e il IV secolo a. C., nel suo dialogo Cratilo vaglia le due fondamentali, opposte teorie: quella secondo cui la scelta di un determinato termine per designare un concetto è puramente arbitraria e convenzionale e quella la quale sostiene che i nomi sarebbero intrinsecamente legati all’essenza delle cose nominate.

L’idea che i segni linguistici contengano in sé il senso di ciò che indicano è sostenuta anche dallo studioso latino Marco Terenzio Varrone, nel su trattato De lingua Latina, risalente al 37 a. C.

Facendo un balzo nei secoli, De Saussure, studioso vissuto tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, considerato uno dei fondatori della linguistica moderna, nelle sue lezioni tenute all’Università di Ginevra, i cui appunti furono raccolti dai suoi alunni nell’opera Cours de Linguistique générale, afferma l’arbitrarietà del significante rispetto al significato.

Il libro è strutturato come un dizionario etimologico, anche se non ho avuto la pretesa di compilare un vero e proprio vocabolario; oltretutto, il numero dei lemmi non è molto vasto.

Alcune voci hanno destato il mio interesse per la loro origine, in quanto essa svela insospettate connessioni lessicali e semantiche con altre parole, anche di altre lingue:

ad esempio, il verbo siciliano pirciari, “bucare”, trae origine da una presunta forma latina *pertusiare, “forare”. Anche l’inglese piercing (come il verbo to pierce), è etimologicamente affine alla voce dialettale. Questo è un esempio di come l’etimologia possa avvicinare due mondi che sembrerebbero lontanissimi, sia geograficamente sia culturalmente.

Altre voci le ho inserite nel mio lavoro perché i concetti che esse esprimono rivestono -o hanno rivestito- una notevole importanza nella cultura dell’isola e sono profondamente legati alla sua storia e alla sua civiltà, riferendosi ad avvenimenti, costumi e credenze di questa terra.

Determinante per la selezione è stata anche l’attrattiva suscitata in me dai brani, dai proverbi e dai modi di dire nei quali ho rinvenuto le varie parole nel corso della mia indagine e sui quali ho fondato il mio lavoro.

Oltre alla loro etimologia, riporto sotto i vari lemmi tale documentazione, costituita da testi scritti e dalla tradizione orale, assieme ad alcuni miei commenti.

A ciò è dovuta la scelta del titolo: alla ricerca linguistica si unisce quella riguardante il patrimonio culturale legato alle varie parole e alle varie espressioni.

I temi a cui si riferiscono i vocaboli riguardano in prevalenza gesti e operazioni della vita quotidiana, attinenti per lo più al mondo del lavoro, comportamenti e atteggiamenti abituali, consuetudini sociali, oggetti di uso comune, il mondo della flora e della fauna, la gastronomia, ecc.

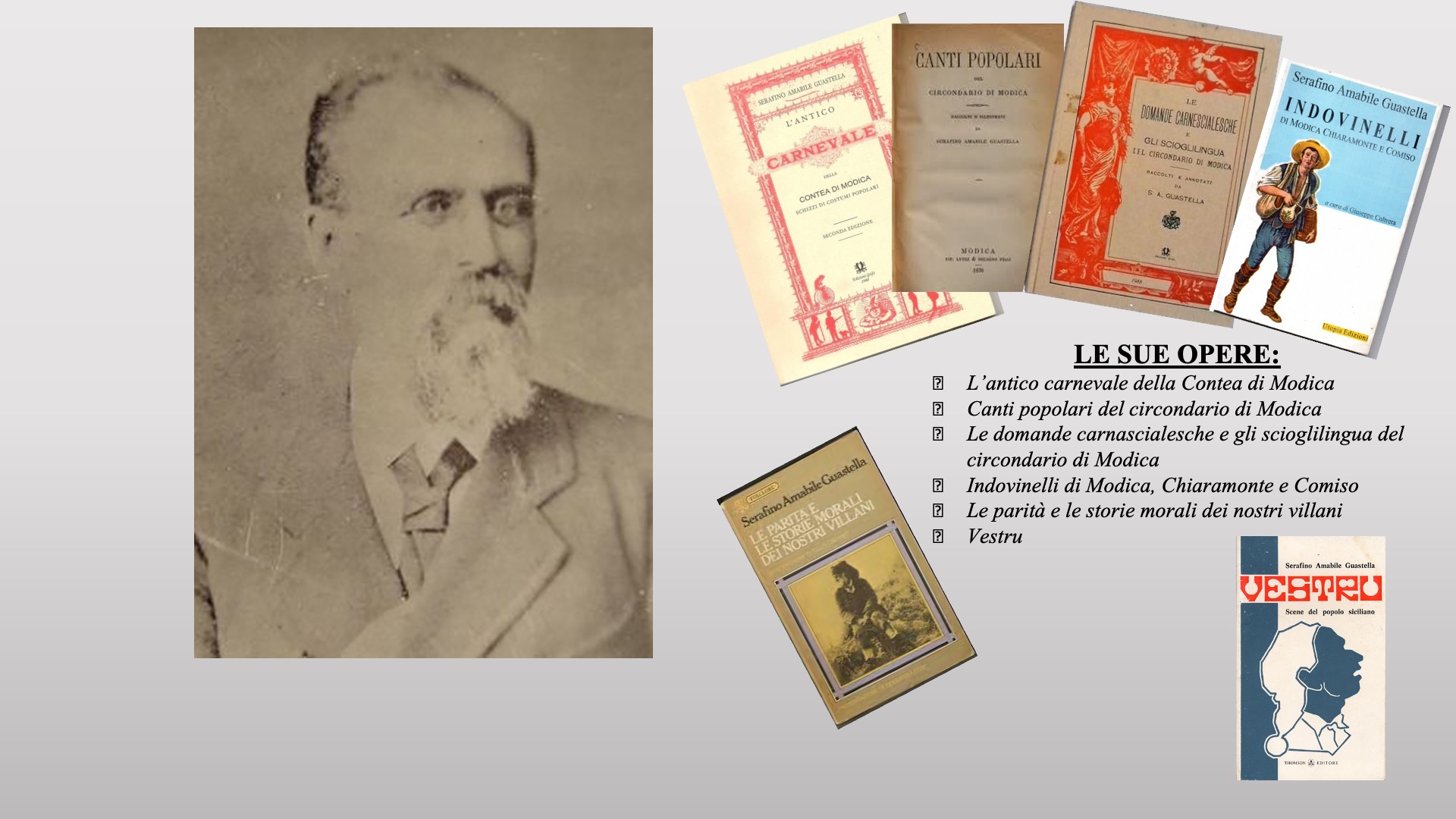

Il lavoro ha preso l’avvio dalla lettura delle opere di un mio compaesano, il barone Serafino Amabile Guastella, su cui ho scritto la tesi.

Nato e vissuto a Chiaramonte Gulfi nel XIX secolo, questo studioso si è occupato di demologia cioè di antropologia culturale, rivolgendo in particolare la sua attenzione ai ‘villani’ e ai ceti umili della contea di Modica (alla quale Chiaramonte apparteneva).

I titoli di molti suoi scritti parlano chiaro: L’antico carnevale della Contea di Modica, i Canti popolari del circondario di Modica, Le domande carnascialesche e gli scioglilingua del circondario di Modica, gli Indovinelli di Modica, Chiaramonte e Comiso, Le parità e le storie morali dei nostri villani, Vestru.

In questi testi si ritrova la parlata usata dai popolani a Chiaramonte e nella contea di Modica all’epoca dell’autore.

Nelle Parità e nel Vestru in particolare, lo scrittore riporta racconti e leggende in dialetto appresi dalla viva voce di contadini e gente del volgo.

Dall’analisi del lessico del Guastella la mia ricerca si è estesa alle opere e alle raccolte di altri scrittori della mia terra, nelle quali ho trovato ulteriori spunti per il mio studio.

In epoca normanna il feudo della contea di Modica era appartenuto al conte Manfredi Chiaramonte, il quale fondò il borgo che da lui prese il nome.

Nel 1881, per regio decreto, alla denominazione di Chiaramonte venne aggiunta quella di “Gulfi”, antico centro abitato risalente alla conquista della Sicilia sud-orientale da parte degli Arabi, il quale fu distrutto nel 1299, nel corso della guerra dei Vespri siciliani. Fu allora che Manfredi Chiaramonte fece trasferire gli abitanti superstiti di Gulfi in un luogo elevato e fortificato, cioè su una collina dove tuttora sorge Chiaramonte e a valle della quale si trovava prima Gulfi.

Questo è l’arco dell’Annunziata, unico resto delle mura della Chiaramonte medievale. Era, più precisamente, la porta principale delle mura del castello Chiaramonte; è detto arco dell’Annunziata perché ai due lati è scolpito l’episodio dell’Annunciazione.

Preparandomi a questo incontro mi sono chiesta: che senso ha parlare di uno studio sull’etimologia del lessico siciliano a un pubblico romano?

Partiamo da una questione più “radicale”: che senso ha una ricerca etimologica? Quali sono il suo valore e la sua importanza attuali?

L’etimologia non è solo uno studio delle leggi che presiedono alla formazione e alla trasformazione delle parole, ma porta alla luce ciò che sta dietro la genesi dei termini: dinamiche psicologiche, abitudini quotidiane, tradizioni, avvenimenti, incontri e scambi fra civiltà diverse.

Se per il suo continuo evolversi, per la sua fluidità, il sistema linguistico è paragonabile a un fiume, gli elementi sopra menzionati costituiscono gli affluenti da cui il corso d’acqua viene alimentato.

A tale proposito, l’aspetto più coinvolgente di questa ricerca è stata la scoperta che il predetto bagaglio di storia e di esperienze non è solo un passato da rievocare, un retaggio da custodire perché non ne vada perduto il ricordo: esso è ancora vivo e vitale, presente tanto nel nostro modo di esprimerci (che è un po’ anche il nostro modo di pensare), quanto nelle nostre consuetudini, che continuano a tramandarsi, benché magari si siano smarrite la memoria e la consapevolezza delle loro origini.

Evidenziando le relazioni tra civiltà (e, di conseguenza, lingue) differenti ed essendo legata al vissuto collettivo e alla fisionomia socio-culturale dei parlanti, l’etimologia stimola un approccio didattico interdisciplinare – favorendo un collegamento tra la linguistica e varie materie di studio (come la storia, le tradizioni popolari, l’antropologia, la letteratura, l’arte, ecc.) – e promuove una visione interculturale, una visione aperta a 360 gradi e profondamente articolata, della realtà umana.

Inoltre, in un mondo in cui la globalizzazione tende ad una omologazione non solo economica e tecnologica, ma anche culturale, riscoprire le origini della propria lingua e conoscerne il background apre, come abbiamo detto, gli orizzonti e delle nostre conoscenze e della nostra mente, ma aiuta al tempo stesso a tenere viva e a valorizzare la propria identità: ricordiamo che l’uso di una stessa lingua ha un ruolo fondamentale nel determinare il sentimento di appartenenza a un popolo.

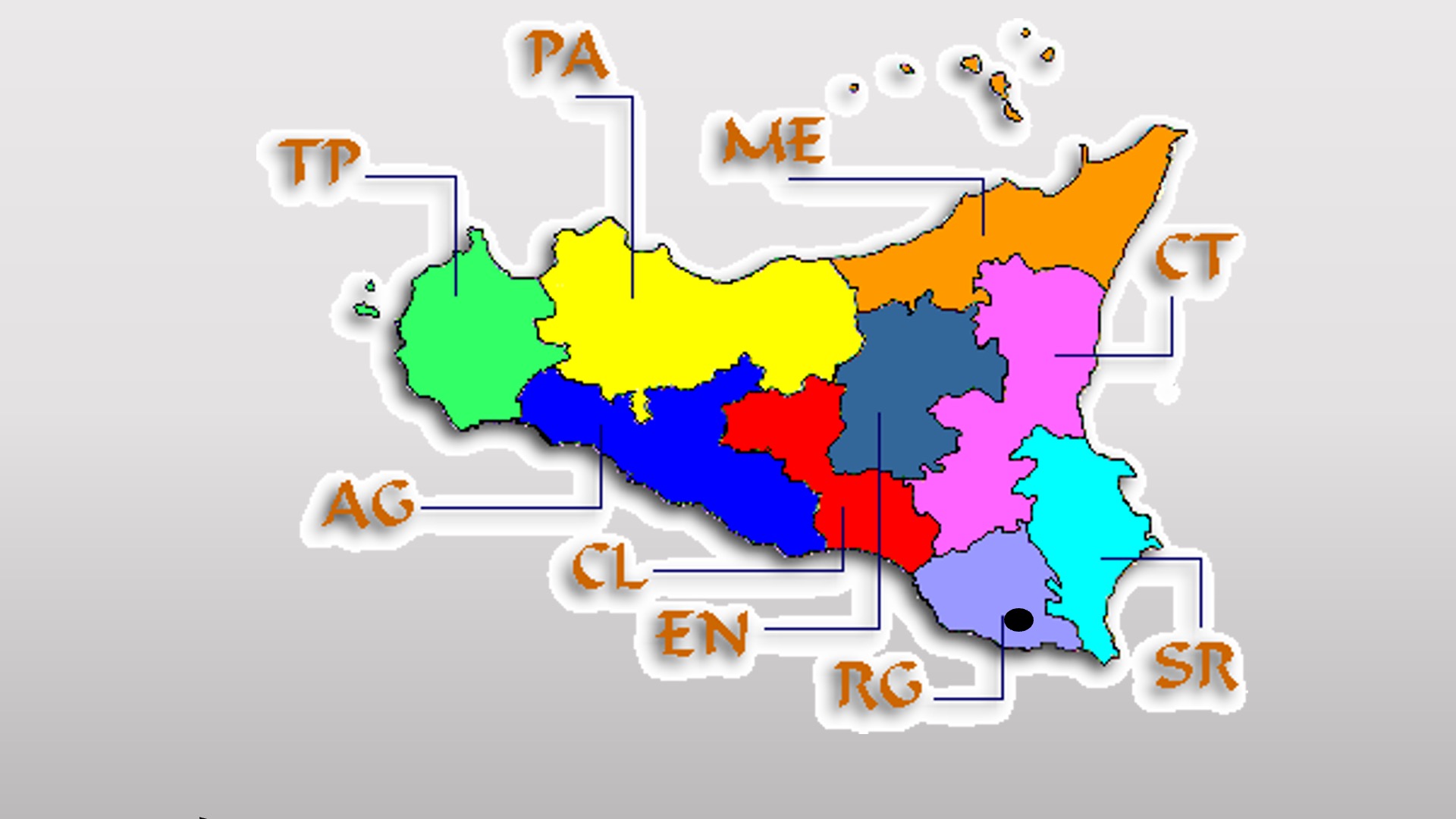

Soffermiamoci ora sulla Sicilia. Questa terra, cuore del Mediterraneo, teatro di incontro e di scontro tra i diversi e numerosi popoli che in essa hanno convissuto e si sono succeduti, conserva nel suo dialetto (anzi, nei suoi dialetti) la testimonianza delle vicende di queste genti e delle loro reciproche relazioni.

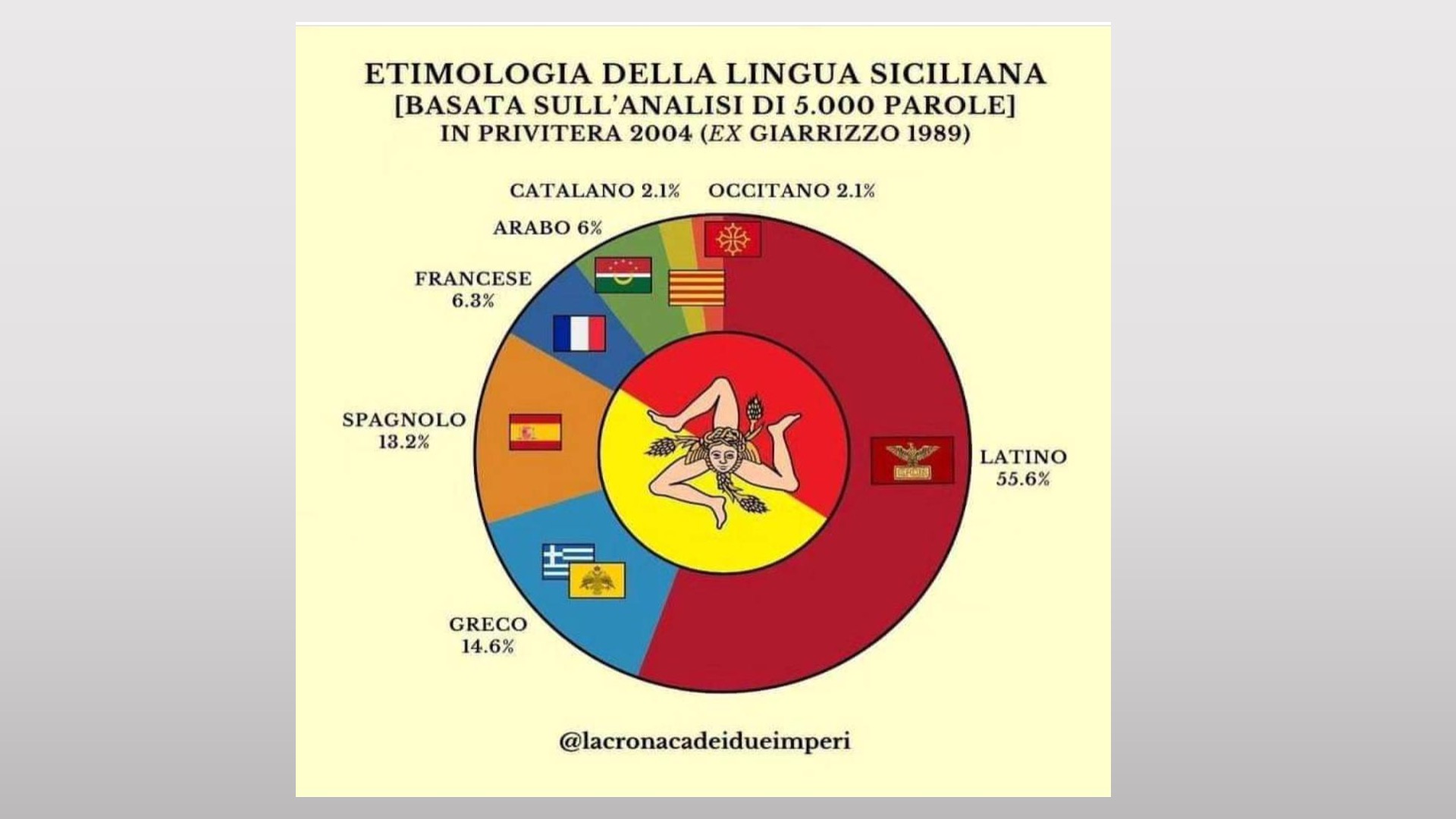

Alla formazione delle parlate di questa “multietnica” isola ha contribuito pertanto una molteplicità di lingue: il latino innanzitutto, e più precisamente il latino volgare, il greco, l’arabo, il francese, lo spagnolo ecc.

Proprio la complessità e la peculiarità della sua storia e della sua genesi fanno del siciliano, se non una vera e propria lingua, come pure alcuni studiosi [1] sostengono, un sistema linguistico dotato di caratteristiche fonetiche e lessicali specifiche, nonché di un insieme di norme grammaticali ben definito e strutturato[2]. In ambito accademico, tuttavia, il siciliano viene per lo più classificato fra i dialetti meridionali estremi, assieme al salentino e al calabrese meridionale).

Questo mosaico di intrecci e di influssi etnico-linguistici, rappresentati dal grafico nelle loro percentuali, fa sì che da un’analisi dell’etimologia del lessico siciliano emerga quanto detto sopra in generale sulle potenzialità didattiche e formative di questa disciplina.

Ampliando nuovamente il nostro sguardo, possiamo però osservare come questo quadro si possa estendere all’intera Penisola (che, come la Sicilia, è stata sempre esposta alle presenze e agli influssi più disparati) e come le tessere di questo mosaico compongano non solo il profilo del siciliano, ma sostanzialmente, con diverse proporzioni, anche quello dell’italiano (i due idiomi hanno in particolare in comune la base del latino volgare).

Per queste affinità, e poiché l’etimologia di ogni idioma è per sua natura intrecciata, come risulta da quanto abbiamo detto, con quella di altri idiomi, credo che, qualunque sia la regione di appartenenza di chi si accosti al siciliano, questo risulti tutt’altro che estraneo.

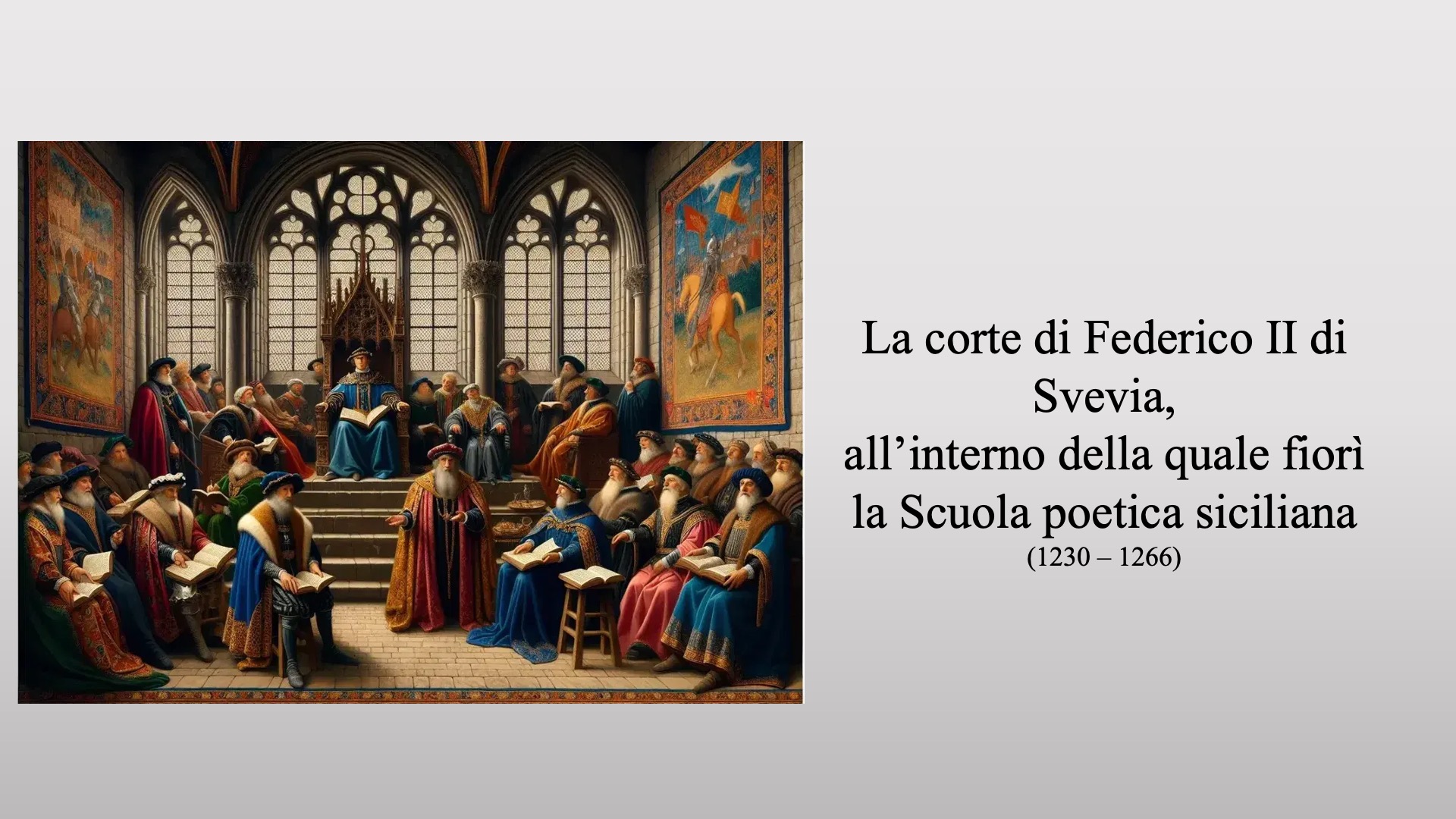

Rilevanti sono inoltre il prestigio letterario del siciliano e il contributo che esso ha dato alla nascita della lingua italiana: ricordiamo che sotto Federico II, grazie alla Scuola siciliana, fiorita alla sua corte, per la prima volta venne adottato come strumento letterario, come lingua d’arte d’Italia, un volgare italiano, basato sull’idioma dell’isola -per quanto si trattasse di un siciliano “illustre”, letterariamente nobilitato- (fino ad allora il punto di riferimento linguistico era stato il provenzale).

Anche dopo la fine della dinastia sveva, quando il centro letterario e culturale italiano passò in Toscana, i poeti siciliani trasmisero ai Toscani, insieme agli schemi metrici e ai contenuti, anche elementi fonetici e lessicali che permasero a lungo nella tradizione toscana e italiana.

Analizziamo ora alcune voci, prendendo spunto dal libro: esporrò la loro etimologia e citerò come esempi del loro uso vari testi e modi di dire in cui esse sono presenti.

I primi quattro vocaboli sono significativi per il loro riscontro nella letteratura italiana, come dimostrano i brani che verranno riportati.

abbintari avere riposo abbentu pace, requie

Presso gli antichi Romani il verbo adventare voleva dire “sopraggiungere”, “accorrere”. A tale voce risale il siciliano abbintari, che ha assunto il significato di “acquietarsi”, “riposare” (tramite l’accezione, che aveva il termine latino in ambito militare, di “portare a termine una marcia affrettata” e quindi, fermarsi, riposare dopo una fatica).

Il suddetto termine dialettale è presente, tra l’altro, nel Lamento per la partenza del crociato di Rinaldo d’Aquino: «[…] non posso abentare / la notte né la dia» (non riesco a trovare pace né notte né giorno), dice la donna, disperata per la partenza dell’amato, nei vv. 61-62).

Uguale è stata l’evoluzione semantica del sostantivo latino adventus, “arrivo”, il quale nell’italiano avvento ha mantenuto il valore primitivo, ma nell’idioma dell’isola ha dato origine alla parola abbentu, che vale “pace”, “requie”, termine che troviamo nel componimento di un altro poeta siciliano appartenente al panorama letterario nazionale: il Contrasto di Cielo d’Alcamo, dove nel v. 4 si legge: «per te non ajo abento notte e dia» (“a causa tua non trovo pace né di notte né di giorno”).

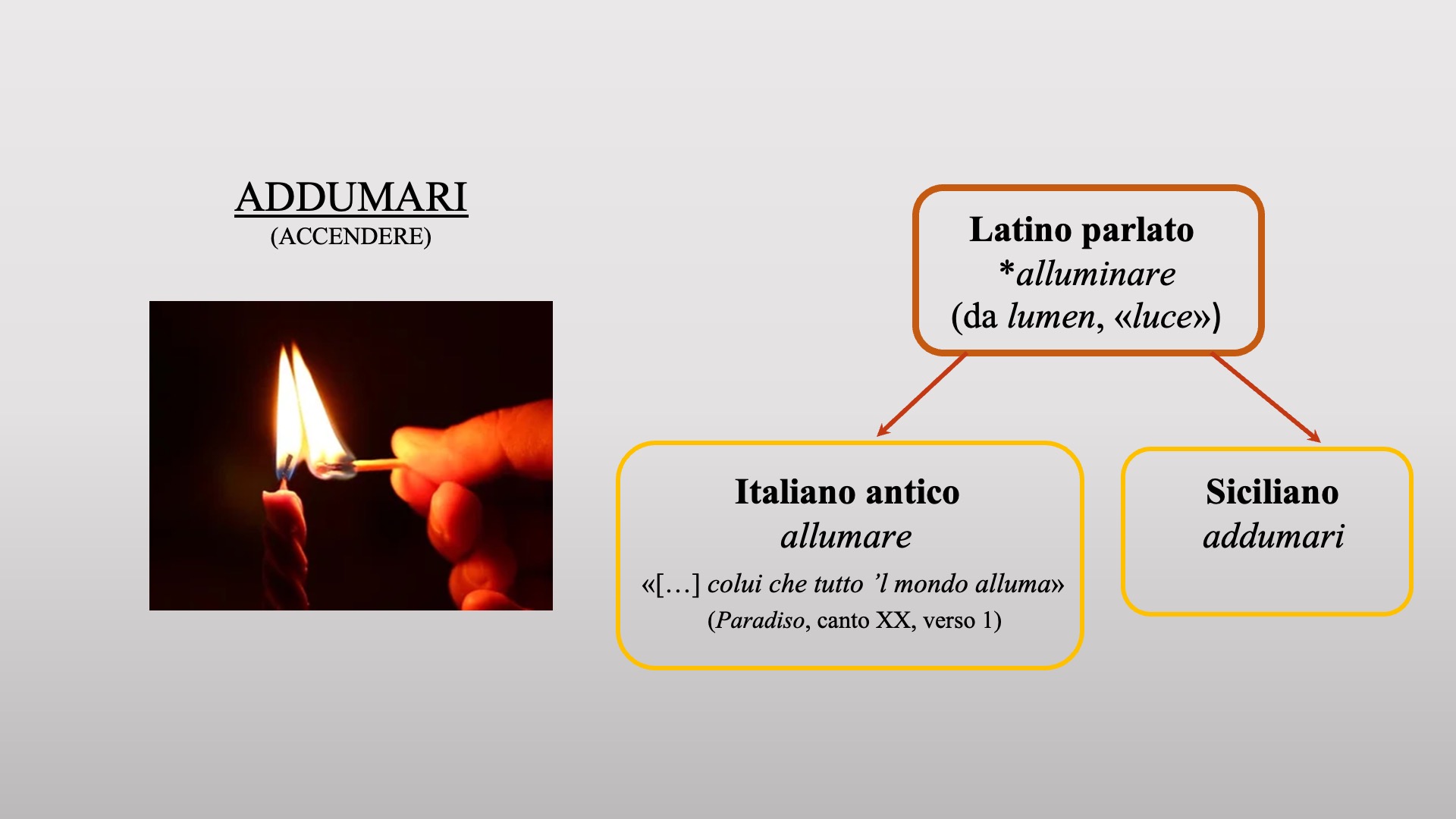

addumari accendere

Questo verbo postula come sua remota origine una voce del latino parlato, *alluminare (derivata a sua volta da lumen, “luce”). Esso è imparentato con altri vocaboli appartenenti a lingue romanze e aventi il significato di “illuminare”, “accendere”, come il francese allumer (“accendere”) e l’italiano antico allumare, termine non raro nella poesia due-trecentesca: «Colui che tutto ’l mondo alluma» (Paradiso, canto XX, verso 1) è la solenne perifrasi che usa Dante per definire il Sole.

La voce alluminare è stata ereditata anche dall’italiano antico (la usa Dante in Purgatorio XI, 81, a proposito dell’artista Odersi da Gubbio), dove essa ha acquisito (tramite l’espressione francese art d’enluminer, “arte di illuminare”) l’accezione di “miniare”, con riferimento all’abitudine dei miniatori di rifinire i loro disegni con delle pennellate di oro per dare ad essi lucentezza.,

L’etimologia ci ha portati in questo caso a dare uno sguardo al mondo dell’arte.

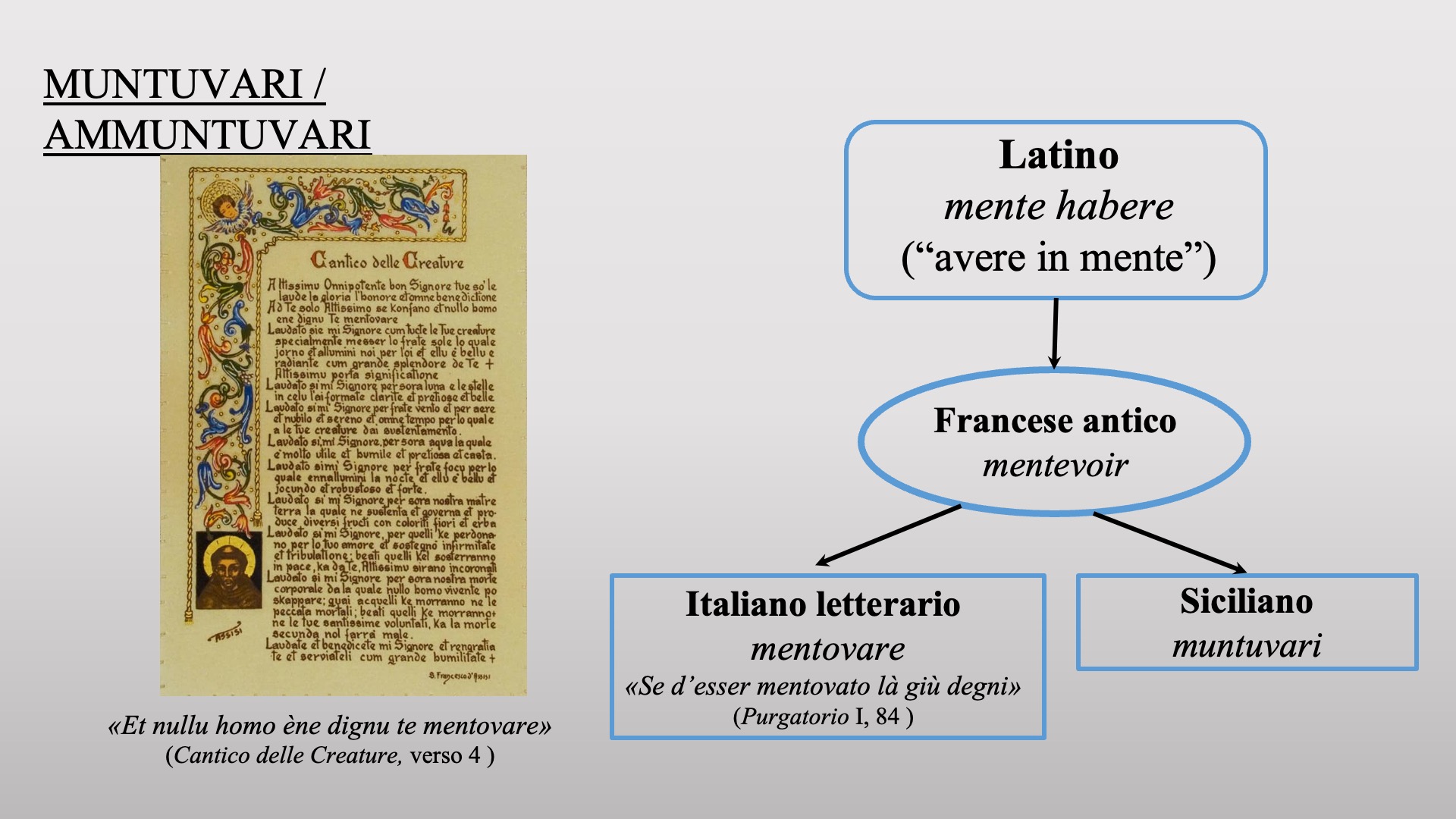

muntuvari / ammuntuvari (nominare)

Questo gallicismo, il quale vuol dire “nominare”, trae origine dal francese antico mentevoir, che a sua volta deriva dall’espressione latina mente habere, “avere in mente”, quindi “ricordare” e, con valore causativo, “fare ricordare”, “richiamare qualcuno (o qualcosa) alla memoria altrui mediante la parola”, “menzionare.”

Il termine trova un riscontro anche nell’italiano letterario: il verbo mentovare compare, ad esempio, nel quarto verso del Cantico delle creature («et nullu homo ène dignu te mentovare», “nessun uomo è degno di menzionare il tuo nome”), come pure in Dante (Purgatorio I, 84: «Se d’esser mentovato là giù degni») e in Manzoni.

Analizzando i prossimi due lemmi troveremo chiari riferimenti al mondo classico, che dimostrano l’esistenza di sotterranei legami, di sorprendenti e intriganti analogie fra la cultura popolare e la tradizione letteraria.

lauruncia / larunchiu (rana)

Il vocabolo lauruncia/larunchiu viene, attraverso una complessa trasformazione (sostanzialmente una metatesi), dal latino ranuncula, diminutivo di rana, “rana”.

Il proverbio che leggiamo nella slide, A laurùncia, cciasài si ùncia, cciù prima mori (“La rana, più si gonfia, prima muore”) rimanda chiaramente a una favola di Fedro, Rana rupta et bos (libro primo, favola xxv), severa critica all’eccessiva ambizione, che vede come protagonista una rana la quale, nel tentativo ostinato di raggiungere le dimensioni di un bue che le pascola accanto, si gonfia fino a scoppiare.

ssciari / assciari (trovare)

Il termine ssciari/assciari (“trovare”) proviene da latino adflare (“soffiare addosso”, “sfiorare col soffio o con l’alito”). L’accezione di “trovare” risale al linguaggio venatorio e si riferisce in questo caso ai cani che fiutano e puntano una preda, standole `col fiato sul collo´ finché non la scovano o non la raggiungono.

L’indovinello citato nella slide

Bbedda ’nfacci mi truvati, Mi trovate bella in viso,

ma cirvieddu’un mi nn’asciati! ma in me non trovate cervello!

ha come soluzione “la maschera” e ricorda una favola di Fedro (l’ottava del primo libro), nella quale una volpe scorge una maschera da teatro, le gira un po’ intorno ed esclama: «O quanta species […] cerebrum non habet!» (“Una così grande bellezza è priva di cervello!”).

Esaminiamo ora due voci che costituisco un esempio dell’influenza della lingua araba in Sicilia e altrove.

allammicarisi (avere desiderio, languire)

Il riflessivo allammicarisi (“languire”, “struggersi dal desiderio”) si è originato dal sostantivo allammicu (“languore”, “desiderio intenso”). Tale termine deriva, come l’italiano alambicco, dall’arabo al-anbīq: come dall’alambicco il liquido esce stillando a goccia a goccia e riempie lentamente il contenitore destinato a raccoglierlo, così quando si avverte un languore si prova una sensazione di vuoto nello stomaco che si sente il bisogno di colmare. In senso metaforico, il verbo esprime la sofferenza per la carenza di qualcosa. Una immagine simile si trova nell’italiano “lambiccarsi” il cervello, che vuol dire “spremersi le meningi”, “cercare a fatica di far venire fuori dalla materia grigia la soluzione a un problema”.

È interessante osservare che il predetto termine arabo al-anbīq proviene a sua volta dal greco ’άμβιξ, “coppa”, “alambicco”; questo ci ricorda che il progresso tecnico-scientifico raggiunto dagli Arabi, e da questi diffuso nei Paesi conquistati, si fondava prevalentemente sugli autori e sui testi greci (basti pensare all’influsso che le dottrine di Ippocrate, Galeno e Aristotele hanno avuto su pensatori come Avicenna e Averroè).

Nella slide sono riportati i versi di un canto popolare che appartiene ai Ciuri (“fiori” in siciliano), particolare categoria di stornelli composti da due o tre versi, di cui il primo reca il nome di un fiore o di un frutto:

Ciuri di pagghia.

lu mè curuzzu s’allammica e squagghia.

Fiore di paglia, / il mio povero cuore languisce e si scioglie!

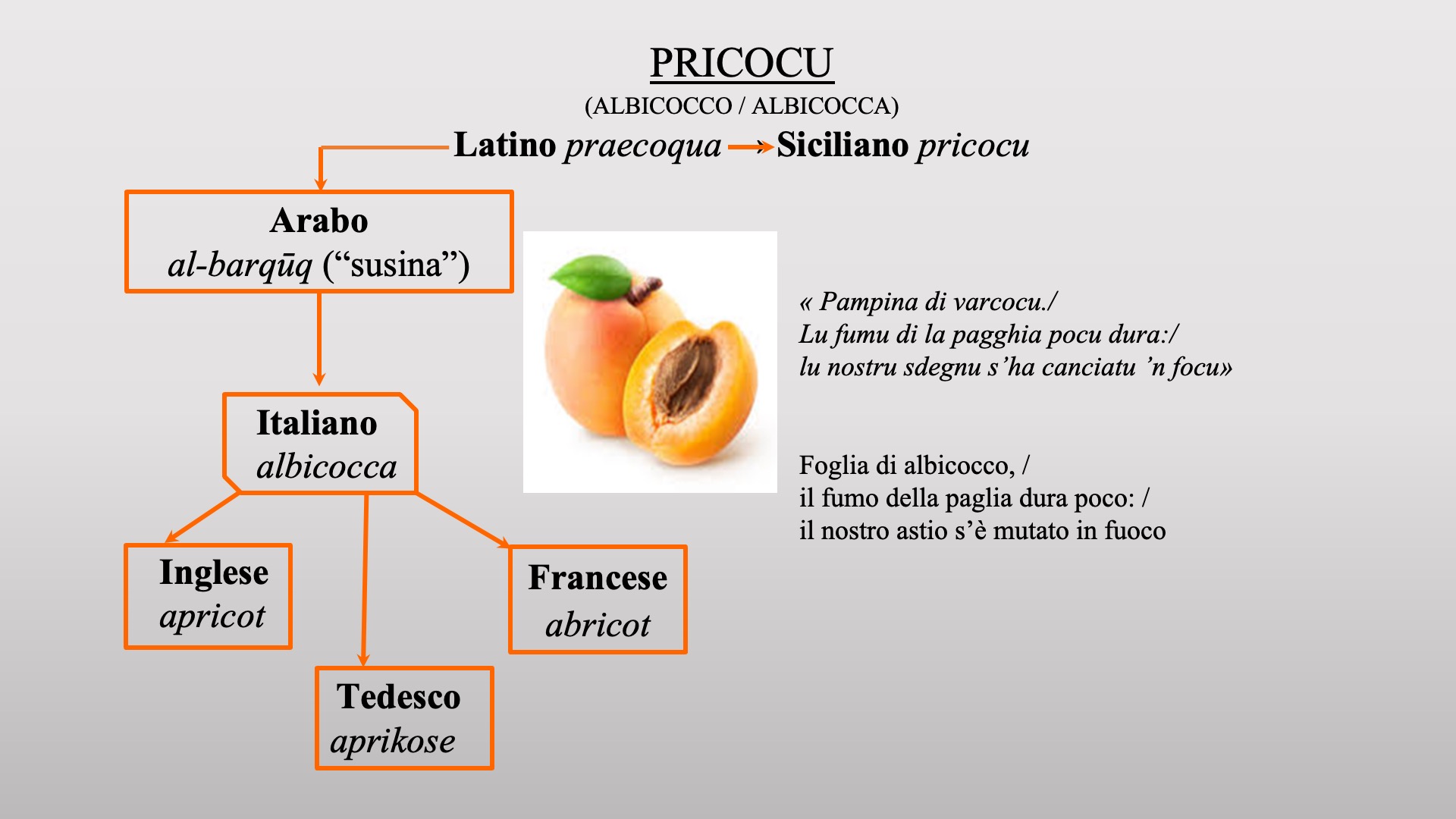

pricocu (albicocco / albicocca)

Il sostantivo pricocu indica sia l’albicocco sia il frutto di tale pianta. Originaria dell’Armenia o della Cina, questa rosacea fu introdotta in Italia all’inizio dell’era cristiana: già nell’editto De pretiis di Diocleziano troviamo il termine praecoqua (neutro sostantivato dell’aggettivo praecoquus, “precoce”), indicante i frutti di tale albero. Da questo vocabolo latino provengono anche i nomi albicocco e albicocca. Mentre però la voce dialettale deriva direttamente dal latino, quella italiana proviene anch’essa dalla lingua dell’antica Roma, ma attraverso l’arabo al-barqūq, “susina”. È sempre l’arabo a fare da tramite tra il latino e l’inglese apricot, il francese abricot e il tedesco aprikose. (vediamo come l’etimologia conduce a spaziare tra varie lingue, anche di ceppi differenti).

Abbastanza diffusa è in siciliano una forma metatetica di pricocu, cricopu.

Un’altra variante, varcocu, compare nel componimento citato nella slide (un altro ciuri), inneggiante alla riconciliazione tra due amanti:

Pampina di varcocu. Foglia di albicocco,

Lu fumu di la pagghia pocu dura: il fumo della paglia dura poco:

lu nostru sdegnu s’ha canciatu ’n focu. il nostro astio s’è mutato in fuoco

I due sostantivi che seguono sono interessanti perché la loro analisi offre l’occasione di fare dei riferimenti al clima e al contesto culturale, agli stereotipi e alle convenzioni sociali di un passato che forse non è del tutto passato.

fadetta / fodedda (grembiule, gonna)

Il sostantivo fadetta, in verità oggi usato raramente, designa un antico indumento femminile -un tipo di sottana- ed è imparentato con i sostantivi siciliani fauda (“lembo”, “falda”, “grembo”) e fadali/falari (“grembiule”), nonché, evidentemente, con l’italiano falda. Questi termini risalgono tutti ad una voce di origine germanica, probabilmente gotica o longobarda, *falda (“piega”). Appare plausibile che la parola sia giunta in Sicilia con la colonizzazione galloitalica [3].

Facciamo un salto nella storia. Al tempo dei Normanni e successivamente degli Svevi vivevano in Sicilia coloni settentrionali, portati dagli Altavilla a ripopolare soprattutto alcune zone della Sicilia centro-orientale. Questi coloni, chiamati col nome generico di Lombardi (o più esattamente Galloitalici), provenivano da un’area ligure-piemontese [4] e parlavano dialetti discendenti dal latino volgare parlato nell’Italia settentrionale, che si era sovrapposto a uno strato linguistico celtico (gallo-cisalpino) e al quale si era a sua volta sovrapposto un influsso linguistico germanico (in massima parte longobardo) [5]. Giunti in Sicilia, essi si diffusero nel territorio e fondarono nuovi centri, il più noto dei quali è Piazza Armerina.

Nella slide riporto un indovinello, tratto dalla raccolta guastelliana Le domande carnascialesche e gli scioglilingua del circondario di Modica. Si tratta di un quesito, la cui risposta consiste in una sorta di sciarada, in quanto può essere interpretata o come una frase di senso compiuto o come un unico sostantivo:

– Cchi fa cu nun havi rinari? (“Che fa chi non ha soldi?”)

– Fa dêtti / Fadetti (Fa dêtti = contrae debiti; Fadetti = gonne).

Una variante del vocabolo in esame, fodedda, compare in un proverbio, anch’esso citato nella slide, dal tenore decisamente maschilista, che sintetizza in una breve frase la condizione femminile e il ruolo della donna in un certo contesto sociale di una certa epoca, e non solo: Unni cc’è cappeddi, nun ci vonnu fodeddi: “dove ci sono cappelli, non c’è bisogno di gonnelle”, metafora che vale “dove provvedono gli uomini (simboleggiati dai cappelli), è meglio che le donne (simboleggiate dalle gonne) si mettano da parte”. Non è scontato neanche oggi che alla donna vengano riconosciute capacità pari a quelle degli uomini in qualunque attività. Tra l’altro, con il termine fadetta veniva definito un uomo debole, che lasciava comandare la moglie.

È inoltre interessante notare che anche il pensiero spicciolo espresso nelle massime popolari adoperi il linguaggio figurato.

sbirru (sbirro)

Questo termine non ha bisogno di spiegazioni, in quanto è conosciuto e usato anche in italiano; l’ho incluso nel mio lavoro perché sulla figura dello sbirru il Guastella si sofferma ampiamente.

Birro o sbirro era detto propriamente l’agente di polizia di epoca tardomedievale e rinascimentale (e, per estensione, anche di periodi posteriori), specie quando si faceva riferimento a regimi dispotici e invisi. Il termine risale al latino imperiale, nel quale l’aggettivo birrus significava “rossiccio” e il sostantivo da esso derivato, birrus (o birrum) designava un mantello rosso con cappuccio. Quest’ultimo vocabolo è probabilmente connesso alle voci greche πυρρός, “rosso”, e βίρρος, “casacca” e la sua etimologia alluderebbe al colore e alla forma della divisa degli “sbirri”.

Si tratta di una parola dalla connotazione notoriamente spregiativa: il Guastella specifica che il volgo definiva genericamente con tale sostantivo qualsiasi rappresentante dell’ordine costituito, dalla guardia di polizia all’ufficiale giudiziario, all’esattore, al giudice e via dicendo e non manca di sottolineare come il popolino -e i villani in particolare- nutrissero un odio profondo per le predette categorie di persone, che incarnavano i soprusi del potere e della ‘Giustizia’ e le vessazioni fiscali di uno Stato sentito come lontano e ostile. Assai eloquente a tal proposito è il seguente brano di una canzone riferita dal nostro demologo, che ne riporta anche una sua traduzione:

Si bbiri a cocchi sbirru ti n’arrassa, «Se vedi qualche birro, te ne allontana

E si ΄nzi bbistu struppèddicci l’ossa. E se non sei veduto, stoccagli le ossa:

La vita notti e giornu ti l’attassa, La vita notte e giorno te l’avvelena

Ti spòggia, e pui t’ammutta ni la fossa. Ti spoglia e poi ti spinge entro la fossa»

agghiotta

Ho ritenuto opportuno inserire questo sostantivo in questa presentazione perché indica una tipica pietanza siciliana. Oltre ad essere un piatto a base di peperoni, melanzane, pomodori, olive, sedano, cipolla e olio, l’agghiotta è anche una zuppa di pesci cotti in umido con pomodoro, prezzemolo, olio e cipolla. A quest’ultima ricetta si riferisce il brano citato nella slide, nel quale la Vergine appare dedita alla preparazione di questa specialità (spesso la tradizione popolare rappresenta i Santi nei loro aspetti più umani). I versi appartengono a un canto riferito dal Guastella.

La Matri Santa l’aggiotta facìa, La Madre Santa preparava l’“agghiotta”;

tri pisscitieddi cci fuoru mannàti: le furono portati tre pesciolini;

Aggiu e putrusìnu cci mintia, metteva aglio e prezzemolo,

Lu sciàuru sanava a li malati… il profumo guariva gli ammalati…

Il vocabolo in esame, malgrado l’assonanza e malgrado indichi una ghiottoneria, non ha nulla a che vedere con l’aggettivo ghiotto: secondo molti linguisti esso deriva dal latino medievale jutta, “brodo”, “intingolo”.

appinniccarisi (assopirsi)

Questo riflessivo vuol dire “assopirsi”.

I versi della slide appartengono alla poesia Sonna (Sogni) di Giuseppe Comitini Jaria, poeta in vernacolo dilettante ma molto espressivo, nato e vissuto a Chiaramonte Gulfi tra il XIX e il XX secolo. Il brano descrive in modo suggestivo lo scivolare nel regno di Morfeo attraverso il passaggio -senza soluzione di continuità- dalle ultime immagini percepite nella veglia alle prime visioni oniriche. Suggestivo è soprattutto il modo in cui l’autore ritrae i giochi di luce usando le parole come pennelli:

[…] m’appinniccu – taliannu lu comò.

U suli si’nfilava – a strisci ’nte purtedda

e i lenzi d’oru vivu – iucavanu a ’mmucciaredda

Ammienzu ’ssa gran ’llustra – trasiu na scanusciuta

c’abbicinau ’nto liettu – ’rririennu ’zzitta e muta.

“[…] mi addormento – guardando il comò.

Il sole penetrava- a strisce attraverso le imposte

e le fasce d’oro vivo – giocavano a nascondino.

In mezzo a quella grande luce – è entrata una sconosciuta,

che si è avvicinata al letto – sorridendo silenziosa e muta”

Per quanto concerne l’etimologia, il verbo in esame è parente del sostantivo romanesco pennichella, in quanto entrambi i termini derivano dal latino volgare pendicare, “penzolare”. L’etimologia allude chiaramente al capo ciondolante di chi viene colto all’improvviso dal sonno.

Con questo omaggio alla lingua del Giusti e di Trilussa si conclude il nostro incontro.

Ringrazio tutti coloro che vi hanno partecipato e quanti lo hanno organizzato, la professoressa Elisa Ragusa, autrice delle slide, e in particolare la professoressa Anna Paola Bottoni, che me lo ha proposto.

Non posso però congedarmi senza aver ricordato colui che è stato per me un amico e un modello di uomo di cultura: il prof. Mario Carini, che ha ormai raggiunto il mondo in cui è appagato ogni desiderio di conoscenza. A lui va il mio pensiero.

NOTE

[1] Vedi Moseley-Asher, 1994, p. 249.

[2] Vedi J. K. Bonner.

[3] Cfr. Alberto Varvaro, op. cit., vol. I, p. 303.

[4] Vedi Giovanni Ruffino, Sicilia, pp. 23-24.

[5] Vedi Bernardino Bondelli, Saggio sui dialetti galloitalici, pp. XIX-XXVI.